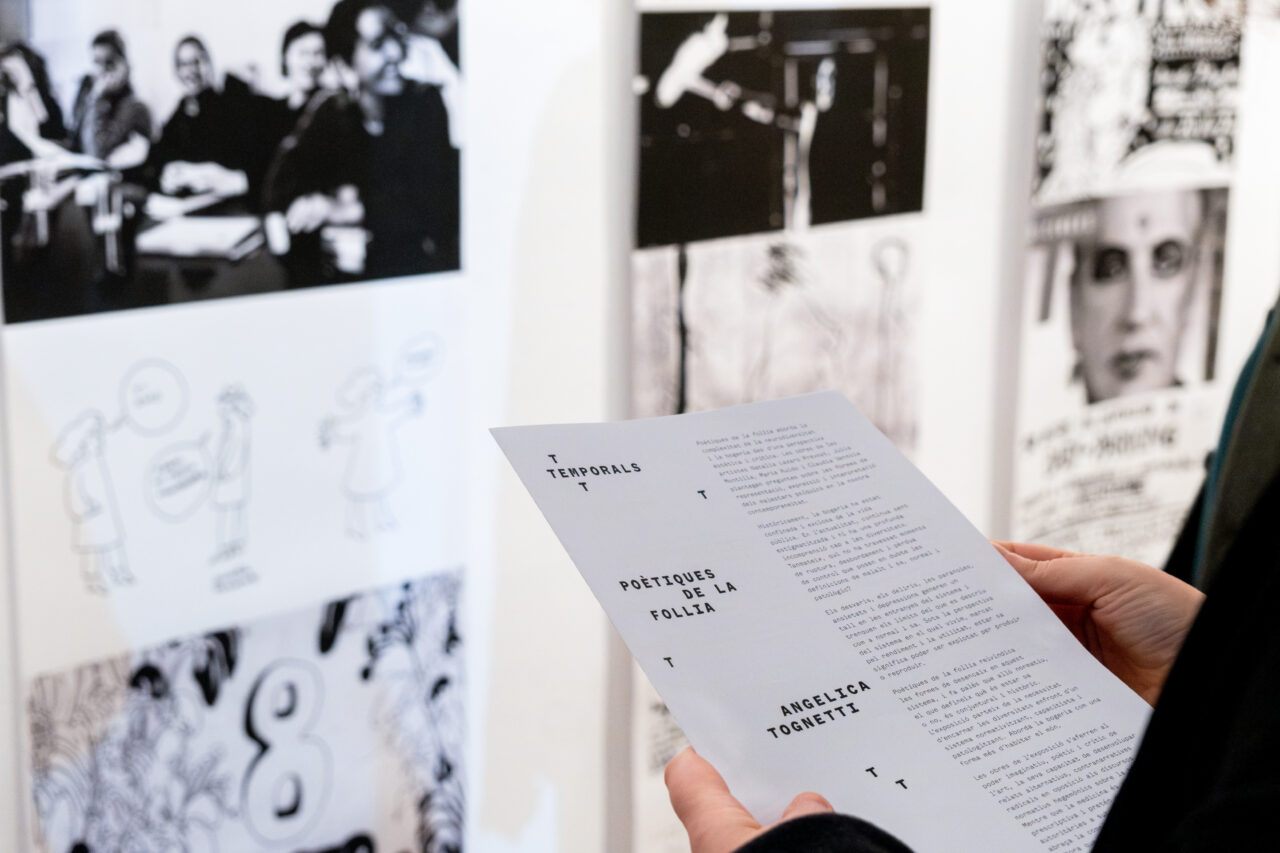

En el marco del ciclo Temporals, el programa itinerante del ICUB que busca acercar el arte contemporáneo a los barrios de Barcelona, hablamos con Angelica Tognetti, comisaria de la exposición Poètiques de la follia, una muestra col·lectiva con obras de María Ruido, Claudia Ventola, Natalia Lazaro Prevost i Julia Montilla que denuncia la estigmatización social y reivindica la vulnerabilidad como potencia política y poética, capaz de activar nuevos imaginarios sobre la locura.

La exposición propone entender la locura como una forma más de habitar el mundo. ¿Qué crees que puede aportar el arte a la hora de repensar cómo nos relacionamos con la locura y con las diversidades psíquicas?

El arte puede ser una potente herramienta política, crítica e imaginativa. Da espacio a la complejidad, abre preguntas, no diagnostica. El arte nos permite enfrentarnos a los lenguajes hegemónicos, los lenguajes del poder. Lenguajes que se pretenden universales y ahistóricos, pero que están estrictamente ligados a los contextos políticos y sociales en los que se han forjado.

La potencialidad del arte reside en la capacidad de dar espacio a las narraciones que históricamente han sido invisibilizadas, a las voces silenciadas y oprimidas para resignificarlas en nuestras historias y nuestros cuerpos. Nos permite imaginar y crear nuevos lenguajes críticos y poéticos. Esto es esencial cuando se habitan disidencias, diversidades. En el contexto de la salud mental, deconstruir los lenguajes del poder significa tener el derecho a preguntarse: ¿Qué significa estar sano o estar enfermo? ¿Qué es la normalidad? ¿Y la locura? ¿Quién decide qué es normal y qué no, quién está loca y quién no? La exposición Poétiques de la follia aborda la necesidad de poner sobre la mesa estas preguntas y ofrecer otras narraciones sobre la locura que vayan más allá de los discursos victimizadores (la locura como patología), por un lado, e idealizantes (el genio, el artista loco), por el otro.

Has reunido obras de María Ruido, Claudia Ventola, Natalia Lazaro Prevost y Julia Montilla. ¿Por qué elegiste a estas artistas y qué te interesaba de las piezas que presentan en la muestra?

Aunque hoy en día se hable cada vez más de salud mental, son escasos los discursos que se formulan desde una perspectiva crítica, política y colectiva. Terapias como la autoayuda o el mindfulness suelen abordar la salud mental como un problema individual, haciendo recaer la responsabilidad de nuestro bienestar únicamente en nosotras mismas. Nos dicen: tienes que ponerte bien para ser funcional o tienes que ser funcional para ponerte bien. Los trastornos se presentan como discusiones individuales más que como síntomas de un sistema opresivo. Se instrumentaliza nuestro bienestar para volvernos aún más productivas y adaptativas. Sin embargo, no todas pueden acceder a servicios terapéuticos, por lo cual, nuestra felicidad, se convierte en un valor de élite y tiene un precio.

Partiendo de este contexto, las piezas de las artistas que dan vida a la exposición ofrecen diferentes miradas críticas en torno a los discursos sobre la salud mental, poniendo en el centro sus complejidades y haciendo patente que no existe una única forma de abordar la locura. En Poètiques de la follia nos encontramos con propuestas que luchan para agrietar los discursos clínicos, capacitistas y productivistas occidentales heredados y que siguen ejerciendo su poder sobre nuestros cuerpos y nuestras relaciones.

El ensayo visual de María Ruido, Estado de malestar (2019), aborda el dolor que nos provoca el sistema político y económico neoliberal en el que estamos inmersas. A partir de múltiples voces y vivencias, denuncia cómo el individualismo, el aislamiento, la competitividad, la productividad, la explotación y la vigilancia están acelerando graves crisis mentales en todas nosotras. En la misma perspectiva crítica al hiperproductivismo capitalista, la instalación Say yes! (2010) de Julia Montilla explora la dimensión simbólica e imaginaria de los psicofármacos y nos invita a preguntarnos qué supone el incremento del consumo de estos medicamentos.

También se exponen dos obras que, desde la revisión histórica, por un lado, y la práctica contemporánea por otro, ponen en el centro la importancia de colectivizar el malestar. Coreografiar el archivo (2025) de Natalia Lazaro Prevost es un proyecto de investigación archivística que nos habla de la experiencia de la reforma psiquiátrica iniciada en Trieste en los años 70. Este movimiento, que involucró a artistas, activistas y profesionales de la salud mental, fue promovido por Franco Basaglia, entre otros, y marcó un punto de inflexión en la historia de la psiquiatría al llevar al progresivo cierre de los manicomios en Italia. La incoherencia de la luna (2025) de Claudia Ventola, en cambio, se sitúa en el presente explorando la relación entre soledad, discurso clínico, capacitismo y medicalización. Esta instalación es el resultado de diferentes encuentros previos a la exposición y habla de los cuerpos que no encajan, los cuerpos que se sitúan fuera de la funcionalidad establecida y que el sistema silencia y oculta.

Aunque no se aborde de forma directa, cabe señalar que no es casual que todas las artistas que conforman la exposición sean mujeres. Esta elección curatorial y política responde a la necesidad de denunciar la profunda brecha de género que existe en el abordaje de la salud mental hoy en día.

La exposición también cuestiona la obsesión actual por la productividad y la «normalidad». ¿Crees que el arte puede ayudarnos a imaginar otras formas de estar en el mundo más allá de esas exigencias?

El capitalismo quiere que nos identifiquemos todas con el modelo de hombre BBVA (blanco, burgués, varón y adulto), el símbolo de la «normalidad». Un cuerpo-máquina que produce sin cesar, que no sufre, que es autónomo e independiente, que si se esfuerza puede lograrlo todo, que no necesita nada y nadie para sobrevivir (o mejor dicho, «super-vivir»). «Norma» en latín significa escuadra, un instrumento para trazar líneas y ángulos rectos. En la Antigua Roma era una herramienta usada por carpinteros y albañiles para asegurar que las estructuras fueran rectas y alineadas. Lo normal es, por lo tanto, lo que es conforme a la regla, lo que está alineado con las estructuras. La normalidad y el modelo del cuerpo-máquina son construcciones impuestas y extremadamente absurdas. Hacen que todo lo que no encaje en estos ideales venga definido como anormal y quede fuera de la mirada del capital, fuera del espacio público.

Poètiques de la follia nos invita a poner en duda el concepto de la normalidad y preguntarnos quién la define y cómo este nos limita, afecta nuestra vida, nuestras relaciones y nuestros cuerpos. El arte tiene la capacidad de imaginar alternativas que vayan más allá de la productividad y la normalización. Tiene este poder y este deber.

En la muestra hablas de la vulnerabilidad como una potencia política y poética. ¿Cómo entiendes esa idea y cómo aparece reflejada en las obras que forman parte del proyecto?

Los dictados del capitalismo demonizan y patologizan nuestras vulnerabilidades, nuestros malestares, nuestros trastornos, ya que no resultan rentables y ralentizan las cadenas de producción y consumo. La vulnerabilidad es percibida, por lo tanto, como un problema contra el que luchar. Sin embargo, más allá de lo que siempre intentan hacernos creer, nuestros cuerpos son profundamente vulnerables, inter y ecodependientes. Poner en duda la norma y la normalidad significa también reconocernos como cuerpos vulnerables, encarnar y abrazar nuestras diversidades.

Las reflexiones que despliegan las piezas de María Ruido, Claudia Ventola, Natalia Lazaro Prevost y Julia Montilla no ocultan el dolor bajo una pátina acrítica y tranquilizadora, no lo esconden en su intimidad como algo vergonzoso. Los cuerpos que habitan la muestra se exponen, encarnan sus vulnerabilidades, comparten sus malestares. La potencia política y poética de la vulnerabilidad reside en compartirla, hacerla visible, encarnarla.

Por último, la muestra reivindica la importancia de compartir y colectivizar el malestar como forma de resistencia y transformación social. ¿Cómo entiendes ese gesto colectivo dentro del proyecto y qué crees que puede generar en quienes se acercan a la exposición?

Considero que Poètiques de la follia es una exposición que afecta, que interpela, que interroga y que cuestiona. No se plantea como un ejercicio de arteterapia que te quiere hacer sentir mejor, sino que aspira a que quien la transite encuentre herramientas para sentirse más empoderada, para agenciarse otros puntos de vista para abordar la salud mental.

Al plantear esta exposición, también me expongo a mí misma: el trabajo curatorial sobre la locura no se ha construido a partir de un caso de estudio objetivo articulado desde la distancia, sino desde mi particular posición de sujeto cruzado por los interrogantes que despliega. De algún modo, a la hora de plantear la exposición, me encontré precisamente con la necesidad de crear un espacio en el que compartir el malestar y expresarlo a partir de lenguajes contrahegemónicos.

Durante la primera presentación de la exposición en el Centre Cívic Casa Elizalde, se han abierto muchos espacios de diálogo entre públicos muy dispares. Me ha emocionado haber recibido muchos mensajes de personas que deseaban compartir sin miedo a ningún tipo de estigma y prejuicio sus vulnerabilidades y su necesidad de empoderamiento y lucha. El deseo de Poètiques de la follia es abrir nuevos lenguajes que hablen de salud mental, relatos que se cuestionan y que se contradicen, pero también relatos que podamos entretejer colectivamente.

______

APROPOS son contenidos hechos a propósito de alguna cosa que sucede en nuestro contexto artístico. En esta ocasión, colaboramos con el Instituto de Cultura de Barcelona en la difusión del ciclo Temporals 2025-2026.

Fotografías: Irene Monteagudo